歴史

仁科芳雄が理研1号の“ 小サイクロトロン” を完成させてから70 年余。現在仁科センターでは超伝導リングサイクロトロン(理研9号)でウランイオンを加速し、核分裂によって新同位元素の発見などに成功したりしています。連綿と受け継ぐ仁科センターの源流となる歴史を紹介します。

仁科センターの源流、仁科芳雄

仁科芳雄(1890-1951)

仁科芳雄博士は日本における原子核物理学の父です。

1890年12月6日、岡山県浅口郡里庄町浜中で父・仁科在正と母・津禰の四男として生まれた。

我が国における原子核物理のパイオニアです。

1937年、彼は理化学研究所(駒込)にわが国第1号(世界で第2号)のサイクロトロンを建設して、原子核・素粒子研究の基礎を築いたばかりでなく、放射性同位元素(ラジオアイソトープ)を医学、生物学など幅広い分野へ応用するための先駆的な研究を指導しました。1946年には文化勲章を授与されました。

理研の仁科研究室には仁科博士を慕い朝永振一郎や湯川秀樹など多くの研究者が集いました。その後、彼らの影響を受けた研究者達は多くの功績を残しました。

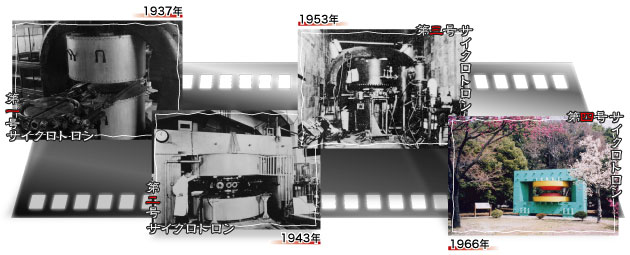

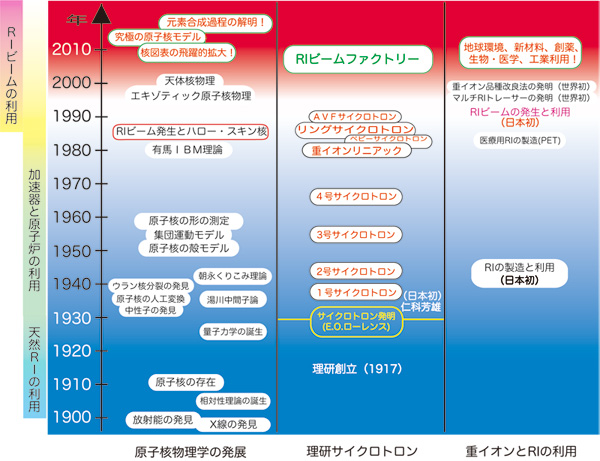

加速器の歴史

長岡半太郎(1865-1950)

原子と原子核の世界の研究は、レントゲン(1895)がエックス線を発見したことに刺激されて、ベクレル(1896)が偶然ウラン鉱が発する透過力の強い放射線(のちにアルファ線とベータ線とガンマ線であることがわかります)を発見したことに始まります。この二大発見によって人類の超ミクロ世界へのあくなき探究の幕があきました。

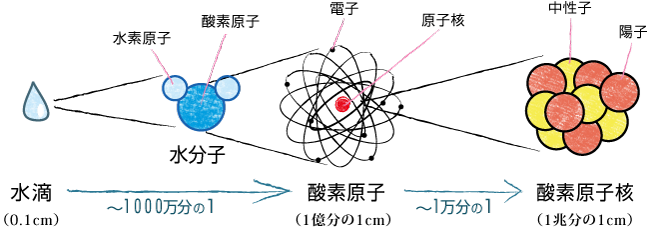

「私たちが日常接しているすべての物質は約90種類の元素(原子)からできていて、その原子は原子核の周りを電子が回る構造をしている」ことや、さらに「原子核は1センチメートルの1兆分の1より小さい超ミクロの空間で何個かの陽子と中性子がかたまりのようになって動めきあう構造をしている」ことはいまや常識になっています(下図)。しかし、このことが明らかになるまでには、多くの天才達の知的格闘がありました。その天才達のなかに「長岡の原子模型(原子核の存在の予言)」を提唱した理研の長岡半太郎(1903)がいます。

一方、二大発見はエックス線と放射能の応用への道も切りひらきました。エックス線は原子が、アルファ線、ベータ線、ガンマ線は原子核が刺激をうけて興奮(励起)したときに放出します。レントゲン写真とラジオアイソトープ(放射性同位元素、Radioactive Isotope、以下 RIと呼ぶ)です。興味深いことにどちらも最初に医学に応用されています。

原子の世界は朝永振一郎理論による量子電磁力が支配し、原子核の世界は湯川秀樹理論による核力が支配しています。湯川も朝永も仁科研究室の研究員でした。

ラザフォード(1911)はキュリー夫人が発見したポロニウムのRIが発するアルファ線(高速のヘリウム原子核線)を金ぱくにあてて金原子の原子核の存在を実証しました。しかし、原子核をより詳しく観察したり、十分な量のRIを製造するには、天然のRIから得られる放射線の強度では弱すぎます。そこでラザフォードは「標的の原子核を破壊できるエネルギー(スピード)まで人工的に原子核を加速する装置ー加速器」の実現を強く訴えました。

ラザフォードの要望にこたえるように1930年代初頭、現在の加速器のもとになったサイクロトロン(ローレンス)、静電圧加速器(コッククロフトとウォルトン)、リニアックまたは線形加速器(スローン)の発明ラッシュがおこります。なかでもサイクロトロンは大強度の陽子や重陽子ビームを発生できるので、これによってはじめて強い放射能をもつ人工RIが製造できるようになりました。

1号サイクロトロン(小サイクロトロン)

わが国では理研の仁科芳雄が国内初(世界で2番目)のサイクロトロン(1937)を建造してわが国における原子核物理、核化学、放射線生物の開拓的研究をスタートさせました。このサイクロトロンによって製造したナトリウム24、リン32というRIがはじめて生物の代謝研究(1940)に用いられました。

第1号サイクロトロン以来、理研は6台のサイクロトロンを建造してきました。サイクロトロン建造技術はまさに理研のお家芸となっています。

現在仁科センターでは第5号目のリングサイクロトロンRRC、6号目のAVFサイクロトロン、7号サイクロトロンfRC、8号サイクロトロンIRC、9号サイクロトロンSRC等が稼働しています。

加速器でのRI利用の発展

原子核の理解は加速器の登場によって一気に進み、1950年代には「原子核の標準的モデル」が確立します。それは、(1)原子核はタマネギのような殻構造をしていて、陽子と中性子がそれぞれの殻のなかに内から順番につまってゆく。殻が一杯になる陽子と中性子の数は、2、8、20、28、50、82と126でこの数(魔法数)の陽子か中性子をもつ原子核はとくに安定で、球形をしている(メイヤーとイェンゼン) (2)タマネギ全体の形は変形することがあり、これによって陽子と中性子の集団運動がおこり原子核全体が回転や表面振動をする(ボーアとモッテルソンとレインウォータ) (3)原子核のなかの陽子と中性子はそれぞれの数が大きく異なっていても、それぞれが占める体積はほぼ同じで、体積は陽子数と中性子数の和にほぼ比例する(ホフスタッター)、というもので、これらの研究はすべてノーベル賞に輝いています。ただし、この標準モデルは天然に安定に存在する原子核と当時の加速器の能力で人工的につくったRIから得られたデータに基づいたものでした。

1980年代のなかごろ原子核物理学史上の大きな進展があります。谷畑勇夫博士らによるRIビーム発生技術の発明とハロー原子核の発見です。谷畑博士らはアメリカのローレンスバークレー研究所にあるベバトロン/ベバラックという重イオン加速器によってネオン20を光速の90パーセントまで加速し、標的中でこれを破砕してできたリチウムのRIの半径をはかってみたところ、リチウムの11という同位体のところで急に異常な大きさになることを発見し、これがのちほど中性子のハロー構造と呼ばれるようになります。この構造は標準的な原子核モデルでは説明ができず、これをきっかけにRIビームによる原子核世界の探究が世界中ではじまりました。

理研でも1990年よりRIビームによる原子核研究が本格化し、その研究成果は世界を圧倒的にリードしています。現在、「RIビームファクトリー」の建設を進めてまいりました。世界に冠絶する加速器科学の研究センターが和光の地に誕生することになりました。